#25| Tutta colpa di Fight Club

Un grande malinteso | Insospettabili | Geminga>Fight Club | L'impotenza degli scrittori (Perniola docet) | Cortazar

⚠️ Ieri sera abbiamo rivisto per l’ennesima volta Fight Club, e possiamo dire, a più di vent’anni dall’uscita, che si tratta di un film invecchiato male, anzi malissimo (però grande colonna sonora). Eletto da un’intera generazione a manifesto del ribellismo da t-shirt / tatuaggio / adesivo sul motorino / vado dallo psicologo perché anche io vorrei due personalità, Fight Club rivela in controluce il passaggio d’epoca dal capitalismo dell’accumulazione al capitalismo della sorveglianza ⚠️

Fight Club, il film diretto da David Fincher e tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, ha segnato profondamente l’immaginario dei Millennials, la generazione che comprende i nati tra i primi anni Ottanta e la metà degli anni Novanta. Interpretato dal riuscito binomio Norton-Pitt, il primo un impiegato mediocre, frustrato e insonne, e il secondo (il suo alter-ego) un carismatico e imprevedibile giovane kerouachiano a capo di un’organizzazione eco-terrorista, questo lungometraggio è uscito nelle sale statunitensi nel 1999, sul finire del secolo, quando qualcuno credeva che la storia fosse giunta al termine. Negli anni si è affermato come un vero e proprio cult movie, un contenitore simbolico da cui i Millennials hanno attinto citazioni e riferimenti anti-capitalisti, pose e stili di vita, poster e magliette, tanto che qualcuno ha eletto questo affresco schizofrenico della società tardocapitalista a manifesto generazionale.

Si tratta di una critica all’americana della società americana, un’esplicita condanna all’accumulazione di oggetti, alla mercificazione del mondo, alla corsa ai consumi emulativi che caratterizza la classe media, in particolare i colletti bianchi, le masse impiegatizie e salariate incastrate nella gabbia trigonometrica casa-starbucks-ufficio e ritorno. A questa vita si contrappone il Fight Club, zona franca dell’escapismo selvaggio suburbano. Un luogo dove si combatte a mani nude, senza regole, e che permette ai suoi adepti, quelli che si sono risvegliati dall’american dream – un risveglio che assomiglia all’effetto della red-pill di Matrix (film uscito nello stesso anno) – di riscoprire la cattività del loro essere interiore attraverso una violenza che diventa ricreativa e terapeutica, violenza redentrice che desta l’individuo dalla sua disforia esistenziale, rendendogli evidente l’asimmetria tra ciò che crede di essere e ciò che realmente è. In modo superficialmente nietzschiano, il film trasmette messaggi di questo tipo: «Tu non sei il tuo lavoro, non sei la quantità di soldi che hai in banca, non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli, non sei i tuoi vestiti di marca, sei la canticchiante e danzante merda del mondo!». Stampata sulle magliette, tatuata sugli avambracci, utilizzata per citazioni fuori luogo sui propri profili Facebook è una frase che per assurdo oggi suona come un claim pubblicitario: «le cose che possiedi alla fine ti possiedono». Una lezione, questa, che noi Millennial a quanto pare abbiamo introiettato alla perfezione, finendo poi per vederci costretti a metterla in pratica. Infatti non siamo più posseduti dalle cose che possediamo, perché non le possediamo più! Macchine, case, vestiti di marca, conti in banca in positivo sono prerogative che la nostra generazione non contempla. Nullatenenti, al massimo possiamo affittare esperienze: ascoltiamo musica e vediamo film in streaming, leggiamo libri su supporti virtuali, non acquistiamo più riviste né giornali, abitiamo case dormitorio per tempi sempre più ridotti, guidiamo macchine non nostre, lo smartworking ci ha privato persino di un ufficio in cui lavorare stabilmente. Le città testimoniano di questo mutamento: niente più negozi di dischi, di mobili, edicole, blockbuster, librerie, niente più uffici e forse, a breve, neanche più scuole. Pur rimanendo professionalmente frustrati come il protagonista, stavolta non per colpa della vita impiegatizia ma della precarietà, ci atteggiamo a Tayler Durden quando accediamo al nostro Fight Club customizzato inserendo un nome utente e una password su una qualsiasi piattaforma digitale, dove non ci sono più oggetti a possederci (ma i contenuti cattura-attenzione prodotti da un algoritmo).

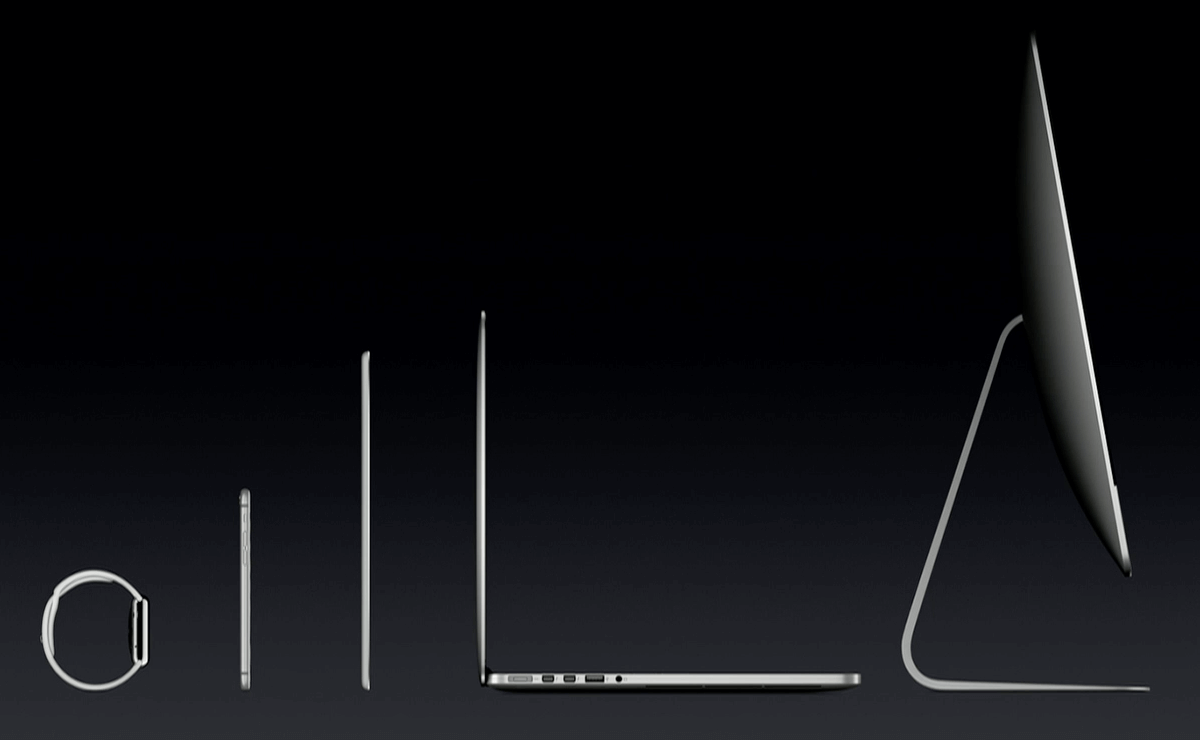

Fight Club perciò ci ha venduto come una forma ribellistica di liberazione dalla merce, l’esproprio che in realtà il post-capitalismo stava già mettendo in atto con il nostro tacito assenso. Interiorizzata tra i Millennials l’idea secondo cui «i beni che possiedi alla fine ti possiedono», la nostra generazione si è rivelata un parterre perfetto, ideologicamente e antropologicamente restio all’accumulazione di oggetti, alla stabilità e alla vita borghese, a cui si potevano disinvoltamente vendere i nuovi prodotti fatti di byte, la cui immaterialità assicurava di non partecipare alla società dei consumi (come la si conosceva prima dell’avvento di internet), lasciando accedere i suoi membri al nascente mercato digitale privi di sensi di colpa ma con spirito da pionieri anti-sistema. Fight Club ha raccontato implicitamente un passaggio di consegne da un’architettura capitalistica a un’altra: il vecchio mondo fordista e industrializzato muore – come nell’epilogo del film in cui esplode la città – ma perché nulla cambi davvero. Fincher e Palahniuk hanno fornito ai Millennials un libretto di istruzioni per farla finita con il vecchio capitalismo dell’accumulazione, e una cartina per orientarsi nella geografia del nuovo mondo, hanno dato vita a una delle più riuscite apologie della società post-capitalista, insospettabilmente complice dello stile di vita anti-materico che nel frattempo la Apple aveva cominciato a pubblicizzare con il suo design buddhista e il suo comunismo light dello sharing. La Apple era già promotrice dell’abolizione degli oggetti, delle case vuote e minimaliste, di un certo nomadismo esistenziale, delle vite precarie ma customizzate. Come dice Ian Svenonius in Censura subito!!!: «Apple sprona alacremente la popolazione a liberarsi dei propri beni. La musica? Salvatela sul Cloud. I libri? Sul Cloud. I film, le riviste, i giornali, e la televisione devono essere tutti stoccati nell’etere, non per terra o in un armadio. È come vivere in un monastero modernista il cui culto è la Apple stessa». E aggiunge: «Apple ha operato un rovesciamento del mondo che ha trasformato il possesso materiale in un simbolo di povertà, e l’assenza di beni in un indice di ricchezza e potere».

Siamo dei nullatenenti, in definitiva, e ce ne vantiamo. Le cose intorno a noi stanno scomparendo. L’accumulazione di oggetti è diventata una pratica volgare e retrograda nonostante gli oggetti raccontino una storia, costellino i nostri ricordi. Gli oggetti erano, come dice sempre Svenonius, «dei ricettacoli di conoscenza, avevano un senso, erano totem di significato», custodivano un sapere tramandato rispetto a quello sempre rinnovato, in costante aggiornamento virtuale, che troviamo online. Il fenomeno vintage testimonia la nostalgia per gli scaffali pieni di libri polverosi, i dischi accatastati, le videoteche e le dispense piene. Ma si tratta proprio di una posa in voga tra pochi privilegiati che conferma la tendenza della società a liberarsi degli oggetti, o comunque a dargli un’importanza sempre minore, posizionale, a favore invece dell’esperienza connessa all’acquisto. Alla proprietà di qualcosa infatti, si preferisce fare l’esperienza di qualcosa: questo è diventato un mantra ormai banale tra gli startupper e gli esperti di marketing di tutto il mondo. La gente vuole fare cose, vuole condividere momenti, avventure, sensazioni, peripezie. È una rincorsa al consumo emulativo di attività esperienziali da rilanciare sui propri profili social. Siamo ancora la canticchiante e danzante merda del mondo, ma adesso non abbiamo neanche più degli oggetti dietro cui nasconderci. Vogliamo farlo sapere a tutti.

Nuova rubrica

Insospettabili

scrittori e scrittrici che assomigliano a persone, a dittatori o ad altre cose

Se i gabbiani avessero le mani farebbero solo saluti romani.

Geminga è collana nascosta, carbonara, sotterranea: è lo scantinato della cultura. E i suoi abbonati sono la comunità clandestina di lettori più grande d’Italia. Stanchi di un’offerta editoriale che sforna 70mila libri l’anno, 600 libri al giorno, loro sanno che ciò che è stato è quel che sarà; ciò che si è fatto è quel che si rifarà; non c'è nulla di nuovo sotto il sole, perciò hanno deciso di fare questo salto nel sottosuolo. Non cercano il libro attuale, il libro confetto, il libro bomboniera, il libro tisana, il libro serie tv. Cercano il libro come estensione del dominio della lotta. Per partecipare a questa lotta, abbiamo stilato sette regole.

Non fotografare mai i libri di Geminga [non mostrare, non spoilerare, non profanare. Geminga è un tempio, non un museo]

Non parlare mai di Geminga [al massimo accenna, sottintendi, alludi, indica, ma non spiegare]

Non esporre i libri di Geminga sul tavolo in salotto. [Occultali].

Quando leggi Geminga, leggi e basta [Non siamo esseri multitasking come amano farci credere (per assumere meno personale possibile)]

Se hai da ridire sulla spedizione, puoi farlo, e ti daremo ragione. [Ci siamo affidati alle Poste Italiane, il che equivale ad affidarsi a un’entità soprannaturale, un dio ambiguo, che decide il nostro destino su basi puramente arbitrarie. Geminga del resto è collana che si fonda sull’imprevisto, e non poteva trovare spedizioniere migliore di quello postale a conferma della sua vocazione].

La maggior parte dei libri di Geminga sono pubblicati illegalmente, senza diritti, quindi non denunciarci alle autorità. Sappiamo dove abiti.

Se non sei abbonato a Geminga, abbonati.

La “cultura”, questo significante vuoto, concetto pubblicitario buono per vendere biglietti dei festival e corsi di scrittura creativa, è il mezzo principale di diffusione del sapere come dispositivo di controllo. Meglio barbari che semicolti, meglio l’analfabetismo funzionale che l’alfabetismo disfunzionale. Dobbiamo delegittimare questo sistema, le sue centrali di promozione e i suoi intellettuali, «commessi del gruppo dominante» come scrive Tonino Gramsci. Disunisciti con noi.

Al 234 di Via Cola di Rienzo, alle 19.30, troverete l’uomo barbuto. Lui vi darà le indicazioni. Ma alle 19.45 non ci sarà più, e le porte del sottosuolo si chiuderanno.

è inutile che ci chiediate informazioni sull'evento, dirette, riassunti. Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è, chi è stato e chi stato non è - cantava il poeta.L’industria culturale, che nell’era della piccola-borghesia planetaria vive principalmente di cinema, musica ed editoria, è insieme (e paradossalmente) l’arma più potente per la rivoluzione e il mezzo più efficiente per la riproduzione di sé del potere costituito. Questo paradosso si fa lampante nei libri o nei film che sembrano criticare il mondo in cui ci è toccato esistere, che promuovono atteggiamenti apparentemente controculturali, ma ricevono poi il successo al botteghino, e i posti in vetrina nelle librerie. Per ogni biglietto strappato, per ogni copia venduta viene meno la loro carica eversiva, il messaggio promosso perde di consistenza rivoluzionaria e finisce integrato nel disilluso discorso dominante. Perché il mezzo tramite il quale si affida al mondo un messaggio non è mai esso stesso privo di contenuto, ma promuove e accoglie tutto l’apparato che gli permette di esistere. È quel paradosso che qui abbiamo più volte sottolineato dei sedicenti editori anarchici che sopravvivono grazie ai sussidi statali, al PNRR, a Resto al Sud. Un messaggio finirà sempre per essere svilito dal proprio mezzo e dall’insieme di circostanze che ne permettono la diffusione. Ed è per questo che il potere, oggi, ha imparato a promuovere le proprie critiche, a premiare i propri detrattori. Così è successo a Fight Club, libro e film, presto integrati nella cultura di massa e memizzati, ridotti ad artefatti nostalgici di un mondo alternativo al capitalismo che questi stessi prodotti hanno reso ancora più lontano e inaccessibile. Ma anche a V per Vendetta, Matrix, Triangle of Sadness e chi più ne ha più ne metta. Ma allora come mantenere la carica eversiva di un messaggio e la possibilità della sua diffusione? Ci limitiamo a riportare le parole di Mario Perniola nel suo ultimo-primo libro.

Che l’uomo più ricco abbia gli stessi divertimenti, lo stesso cibo gli stessi veicoli dell’uomo comune non è una prova di eguaglianza e di giustizia sociale, ma soltanto la conferma della crisi generale della civiltà borghese: se nemmeno il denaro e il raggiungimento delle mete sociali

più alte riescono a garantire un’esistenza umana, un’esperienza piena e a sottrarre alla proletarizzazione universale, vuol dire che la vita nella società borghese non vale la pena di essere vissuta in nessun caso, vuol dire che il gioco non vale la candela e che esiste una sproporzione crescente tra la noia mortale del lavoro forzato e la soddisfazione ottenuta da ogni possibile uso del denaro. Tutto sommato, non ne vale la pena di «arrivare»: d’altra parte l’otium, l’esenzione opulenta dal lavoro non è più, come nell’antichità, premessa di un’esistenza degna, ma assai più del bisogno, sicura causa di istupidimento. Hegel insegna che il Signore è anche sempre scemo e che l’avvenire è sempre nelle mani del Servo.

[…] La scrittura e la stampa sono state le armi di battaglia della borghesia nella sua lotta contro l’ancien régime e non possono essere adoperate impunemente per altre battaglie. Ogni tentativo di rivolgerle ingenuamente contro il potere borghese è destinato a fallire. Lo scritto rivoluzionario oscilla tra l’impotenza e il successo editoriale; la sua diffusione non è per nulla garanzia di efficacia, ma paradossalmente la migliore repressione, lo svilimento, l’eliminazione di ogni pericolosità. Il medium di cui si vale, la forma merce che riveste, il prestigio sociale dello scrittore come «uomo positivo», prevalgono sul suo contenuto che diventa un mero pretesto, un fattore di moda culturale e di competizione mondana. Il ruolo di rivoluzionario libresco e la carriera di impiegato statale non sono per nulla inconciliabili, anzi vanno nello stesso senso.

La censura, l’intolleranza teorica, le persecuzioni «ideologiche» sono avanzi feudali che

la borghesia ha ereditato dall’ancien régime: in piena età borghese a nessuno più importa di cosa il singolo scriva. Le fantasie sul carattere corruttore e maledetto dei libri sono un residuo del passato pre-borghese: non per nulla oggi sono coltivate soltanto dalle vecchie zie di provincia, dai magistrati nevrotici e dai surrealisti. Massima tolleranza vuol dire massima indifferenza e massima sicurezza.

Che cosa resta al rivoluzionario antiborghese, stretto tra l’inesistenza dell’insurrezione e l’impotenza della scrittura, del cinema e degli altri media tradizionali? Non gli resta che il détournement, ossia l’uso rovesciato e stravolto dei media, delle forme, delle istituzioni irrimediabilmente compromessi: «le due leggi fondamentali del détournement – scrive Debord – sono la perdita di importanza, che va fino alla perdita del suo senso primitivo, di ogni singolo elemento détourné; e nello stesso tempo, l’organizzazione di un altro insieme significante che conferisce ad ogni elemento la sua nuova portata». Se per la cultura borghese la storia si svolge secondo una legge di cronico ritardo per cui il contenuto apparente di un medium è il medium precedente, per il rivoluzionario è vero il contrario: egli agisce in una situazione di anticipo, per cui il contenuto della sua opera appartiene al futuro e porta in sé la critica della propria formulazione e del medium a cui si affida. Mentre la mediazione borghese è vittima inconsapevole del ritardo, la mediazione rivoluzionaria si fonda sulla più lucida coscienza dell’anticipo e non può mai prescindere da essa, pena il decadere nell’apologia dell’esistente.

La considerazione rivoluzionaria del medium in se stesso non lo eternizza affatto, ma anzi lo storicizza, storicizzando nel contempo se stessa, senza perciò restare paralizzata dal dato di fatto. Tuttavia il détournement non è una soluzione stabile e definitiva; è uno sforzo continuo, una tensione, una lotta destinata a protrarsi indefinitamente; è il movimento stesso della creazione che non può mai offrire il prodotto all’altrui contemplazione passiva, ma deve sempre ritornare su di esso, sui significati, sulle interpretazioni, sui fraintendimenti che esso genera per evitare che la società borghese lo recuperi e ne stravolga il senso a proprio vantaggio. L’essenziale dell’opera si svolge così al di fuori dell’opera e la sua divulgazione è soltanto l’inizio del processo che la conduce alla sua realizzazione pratica.

Poesia a buffo

E quando tutti se ne andavano

e restavamo in due

tra bicchieri vuoti e portacenere sporchi,

com’era bello sapere che eri lì

come una corrente che ristagna,

sola con me sull’orlo della notte,

e che duravi, eri più che il tempo,

eri quella che non se ne andava

perché uno stesso cuscino

e uno stesso tepore

ci avrebbero chiamati di nuovo

a svegliare il nuovo giorno,

insieme, ridendo, spettinati.Julio Cortázar«Sorprende che gli apostoli della cultura democratica non sospettino quale lugubre avvenire preparano, giacché dovrebbe bastar loro lo spettacolo delle attività in cui borghesi e proletari attuali trovano il loro riposo per comprendere che il meglio che quel futuro promette è un’abbondanza di romanzi polizieschi a buon mercato, di commedie leggere, di film sentimentali, o un teatro di propaganda e di tesi, o una pletora di conferenze di volgarizzazione scientifica»

Nicolás Gómez Dávila, Notas

Non eravamo contenti di esserci ridotti a pattumiere da riempire di roba inutile, abbiamo preferito trascendere ed assumere la forma di nugolo di codici alfanumerici. Che è quello che sono/siamo adesso.

Credo più Tyler che Tayler. 😘